口腔機能低下症

「なんだか最近、食事がうまく飲み込めない時がある…」

「むせやすくなった気がする…」

「以前より食事に時間がかかるようになった…」

「柔らかいものばかり選んでしまい、食べる楽しみが減った…」

もし、あなたが今、そんなお口やのどの「食べにくさ」に関するお悩みや、漠然とした不安を抱えているなら、それはもしかしたら「口腔機能低下症」のサインかもしれません。

口腔機能低下症とは、加齢や病気、生活習慣など様々な要因により、「お口の機能(噛む、飲み込む、話すなど)が衰えてきている状態」を指します。

これは、単なる「年だから仕方ない」と片付けられる問題ではありません。

放置すると、食欲不振、低栄養、体力低下、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)のリスク増加など、全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

横山歯科医院では、皆さまがもう一度、「口から安全に、そして美味しく食べる喜び」を取り戻せるよう、口腔機能低下症に対する専門的なアプローチに力を入れています。

特に、嚥下(えんげ:飲み込み)の機能低下に対しては、「摂食嚥下療法」を通じて、多職種が連携し、様々な角度から問題点を評価し、個々に合わせた訓練を行っています。

「口腔機能低下症」って、どんな病気?

口腔機能低下症は、単一の病気ではなく、お口の様々な機能が複合的に衰えることで起こる状態です。

具体的には、以下の8つの項目の中から3つ以上が該当する場合に診断されます。

口腔衛生状態不良

口腔内の清掃が行き届いていない。

口腔乾燥

口の中が乾いている(ドライマウス)。

咬合力低下

噛む力が弱くなっている。

舌口唇運動機能低下

舌や唇の動きが悪くなっている。

低舌圧

舌を口蓋(口の天井)に押し付ける力が弱くなっている。

咀嚼(そしゃく)機能低下

食べ物を噛み砕く能力が低下している。

嚥下機能低下

食べ物や飲み物を飲み込む能力が低下している。

口腔感覚低下

口の中の感覚(味覚、温度覚、触覚など)が鈍くなっている。

これらの機能低下は、初期には自覚症状が少なく、「なんとなく食べにくい」「むせるようになった」といった漠然とした違和感から始まります。

しかし、進行すると以下のような具体的な症状として現れ、日常生活に大きな影響を与え始めます。

口腔機能低下症の主な症状(「食べにくい」だけではない)

下記の症状に心当たりがある方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

早期に発見し、適切なケアを行うことで、機能の低下を食い止め、改善することが可能です。

食事がしにくい・時間がかかる

食べ物を噛み砕く、唾液と混ぜる、喉に送るといった一連の動作がスムーズにできなくなります。

むせる・咳き込む

食事中や食後に、食べ物や飲み物が誤って気管に入りそうになったり(誤嚥)、実際に入ってしまったりすることで起こります。

特に水分でむせることが多くなります。

食べこぼしが増える

唇や舌の動きが悪くなることで、食べ物を口からこぼしやすくなります。

口の中に食べ物が残る

頬と歯の間や、舌の奥などに食べかすが残りやすくなり、虫歯や口臭の原因にもなります。

食欲不振・体重減少

食べにくいことで食事量が減り、低栄養状態になることがあります。

口臭が強くなる

口腔内の清掃が行き届かなかったり、唾液が減少したりすることで、細菌が増殖しやすくなります。

言葉が不明瞭になる

舌や唇の動きが悪くなることで、発音が不明瞭になることがあります。

誤嚥性肺炎のリスク増加

食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺で炎症を起こす肺炎です。特にご高齢の方にとって、命に関わることもある重篤な病気です。

横山歯科医院の「口腔機能低下症」へのアプローチ:多職種連携による摂食嚥下療法

「食べにくさ」の原因は複雑で、お口の中の問題だけでなく、全身の状態や生活習慣、精神的な要因など、様々な要素が絡み合っています。

そのため、口腔機能低下症の改善には、多角的な視点からのアプローチが不可欠です。

横山歯科医院では、この複雑な問題を解決するために、「医師・歯科医師・看護師・言語聴覚士・理学療法士」などの他職種がチームとなり、連携しながら皆さまのサポートにあたる「摂食嚥下療法」を行っています。

多職種連携で「食べる」問題を多方面から探る

当院の摂食嚥下療法は、単一の専門家が診るのではなく、それぞれの専門分野を持つスタッフが密に連携し、皆さまの「食べにくさ」の根本的な問題点を探ります。

歯科医師

歯の状態、噛み合わせ、舌や唇の動き、口腔内の衛生状態などを総合的に評価します。

看護師

全身状態、既往歴、服用中の薬剤、日常生活での困りごとなどを把握し、生活全般からのアプローチを検討します。

言語聴覚士(ST)

嚥下機能の専門家として、食べ物や飲み物の飲み込み方、むせの状況、発音など、口腔・咽頭機能の詳細な評価を行います。

理学療法士(PT)

姿勢、体幹の安定性、呼吸機能など、食事姿勢や嚥下運動に影響を与える全身の運動機能を評価し、リハビリテーションを提案します。

医師(必要に応じて他科と連携)

全身疾患との関連性や、神経学的要因などを評価し、治療方針を決定します。

この多職種連携により、お口の中の問題だけでなく、姿勢、呼吸、全身の筋力、病状、服用薬の副作用など、様々な角度から「食べにくさ」の原因を総合的に分析し、「口から食べることを目的とした」具体的な訓練やサポート計画を立てることができます。

精密な検査で「食べる機能」を徹底評価

「どうしてむせるんだろう?」

「どこでつまずいているんだろう?」

闇雲にリハビリを行うのではなく、まずは皆さまの嚥下機能の状態を正確に把握することが重要です。

当院では、嚥下機能の精密な検査を行い、何が原因で食べにくさやむせが起きているのかを具体的に特定します。

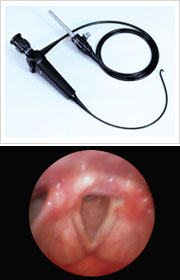

嚥下内視鏡検査(VE:Video Endoscopy)

嚥下内視鏡検査は、最も客観的に嚥下機能の状態を評価できる検査の一つです。

非常に細いスコープを鼻から挿入し、のどの奥(咽頭・喉頭)を直接観察しながら、実際に食べ物や飲み物を少量摂っていただき、その動きを動画で記録する検査です。

誤嚥の有無や程度を正確に評価し、誤嚥性肺炎のリスクを把握できます。

「なぜ食べにくいのか」「なぜむせるのか」が具体的に分かるため、一人ひとりの問題点に合わせた、より効果的なリハビリ計画を立てることができます。

検査でわかること

食べ物・飲み物がどのようにのどに運ばれ、飲み込まれていくか

咀嚼から嚥下までの一連の動きをリアルタイムで確認できます。

どこで滞るのか、なぜむせるのか

食べ物がのどに残ってしまう場所、誤嚥の有無やその原因(喉頭挙上不全、咽頭収縮不全など)を具体的に特定できます。

姿勢や食事形態の影響

姿勢を変えたり、食事形態を変えたりすることで、嚥下機能がどう変化するかを評価できます。

唾液の貯留状況

安静時の唾液の量や、のどへの貯留状況も確認できます。

「食べる」を支える専門家「管理栄養士」によるサポート

「栄養バランスが気になるけど、どうしたらいい?」

「食べやすい食事って、どう作ったらいいの?」

口腔機能低下症が進むと、食事量が減り、栄養状態が悪化することが少なくありません。

また、むせやすいからと水分ばかり摂ったり、同じような柔らかいものばかり食べたりすることで、栄養の偏りや、食べる意欲の低下を招くこともあります。

横山歯科医院では、皆さまが「口から食べる」ことを支えるために、管理栄養士による専門的なサポートを提供しています。

a. 栄養評価

管理栄養士が、皆さまの普段の食事内容や摂取量、体重の変化などを詳しくヒアリングし、現在の栄養状態を総合的に評価します。

不足している栄養素や、摂りすぎているものはないかなどを分析し、健康的な食生活を送る上での問題点を洗い出します。

b. 調理指導

当院の特徴の一つに、院内に設置された「栄養指導専用キッチン」があります。

このキッチンを最大限に活用し、管理栄養士が具体的で実践的な「調理指導」を行います。

調理指導で学べること

誤嚥しにくい食事形態の工夫

とろみの付け方、きざみ食、ミキサー食の作り方、水分と固形物のバランスの取り方など、安全に食べられる食事の調理法を具体的に指導します。

栄養バランスの整え方

口腔機能が低下しても、必要な栄養素をしっかり摂れるような献立の提案や、食材の選び方、調理法のアドバイスを行います。

食べる意欲を引き出す工夫

見た目や味付けの工夫、香りを活かした調理法など、食事をより美味しく、楽しくするためのアイデアを提供します。

実際に調理を体験・見学

必要に応じて、キッチンで実際に調理のデモンストレーションを行ったり、一緒に調理を体験していただいたりすることで、ご自宅でも再現しやすいようサポートします。

横山歯科医院が口腔機能低下症ケアで大切にしていること

「できることなら、ずっと自分の口で食べたい」

私たちは、皆さまの切なる願いに寄り添い、以下の点を特に大切にしながら、口腔機能低下症のケアに取り組んでいます。

「口から食べる」という尊厳の維持

「食べること」は、単なる栄養補給以上の意味を持ちます。

それは、人生の喜びであり、生きがいであり、人間としての尊厳にも関わる大切な行為です。

私たちは、皆さまが可能な限り長く、「ご自身の口から安全に、そして美味しく食べる」ことを、最終的な目標として掲げています。

個別性に合わせたオーダーメイドのリハビリテーション

口腔機能低下症の原因や進行度合い、皆さまの生活背景は一人ひとり異なります。

そのため、当院では画一的なリハビリではなく、唾液検査や嚥下内視鏡検査などの客観的なデータに基づき、かつ多職種チームの総合的な評価を踏まえて、お一人おひとりに最適な「オーダーメイドのリハビリテーションプログラム」を立案します。

例えば、舌の筋力トレーニング、嚥下体操、発音練習、食事姿勢の指導など、具体的な訓練内容を丁寧に指導し、日常生活で継続できるようサポートします。

ご家族との密な連携

口腔機能低下症の改善には、ご家族の協力が不可欠です。

当院では、皆さまご本人だけでなく、介護されているご家族の方々にも、食事の介助方法、口腔ケアの方法、異常時のサインなどについて丁寧にご説明し、疑問や不安を解消できるよう密に連携を取らせていただきます。

ご自宅でのケアをサポートし、安心して療養生活を送れるようお手伝いします。

地域医療連携の強化

口腔機能低下症は、歯科だけでなく、内科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科など、様々な医療機関との連携が必要となる場合があります。

当院は、地域の医療機関との「医療連携」を非常に大切にしており、必要に応じて、信頼できる専門医や病院、介護施設などへのご紹介を積極的に行っています。

これにより、皆さまが途切れることなく、最適な医療やケアを受け続けられるようサポートいたします。

患者さまの「自己効力感」を高めるサポート

「自分にもできるんだ」という気持ちは、リハビリを継続する上で非常に大切です。

当院では、小さな改善でも見逃さず、患者さまの頑張りを認め、ポジティブな言葉がけを心がけています。

また、口腔内カメラや嚥下内視鏡の映像を共有することで、ご自身の変化を目で見て実感していただき、「やればできる」という自己効力感を高めるサポートを行います。